【インド旅篇】

料理を1時間半

待ちながら

考えたこと

ーーーーーーー

体調が悪くほぼ寝たきりの日々の中、宿に食堂が併設されていたのは助かった。ここは宿泊客だけでなく、食事のみの利用もできる。とは言っても1日の利用者はぼくらを含めて5人程度が平均。ほとんど宿スタッフのためのキッチンといったところだ。

ただし、メニューは立派で、パスタや焼きそば的な麺類(それぞれの名前は忘れた)から、酢豚やカレーにいたるまで40種類くらい網羅している。飲み物だって、珈琲、紅茶はもちろん、フルールジュースやカクテルも30種類はあり充実していた。ほとんどファミレス並のラインナップである。これを一人のおっちゃんのコックがつくる。コックと言っても、コックっぽい服は着ず、普段着のままだ。おそらく一番料理のうまいスタッフなんだろう。彼の仕事は、みんなの食事の用意と犬の世話だ。

初日にびっくりしたのは、メニューがほとんど機能していないことだった。これを食べたいと言っても、「食材がない」。じゃあこれはと聞いても、「それもない」。じゃあ、逆に何ならあるのという話で、充実したメニューは見せかけだけのものだった。出せるのは結局2,3品。それをお願いして待っていたら、とにかく待つ。普通に1時間は経過する。最初の頃はたまらず調理場に顔を出し、「ねぇ、大丈夫?」と聞いても「大丈夫だ、今やってるから、まかせておけ」と。さらに30分待ってようやく出てきた。体調が本当にしんどい時は、「できたら呼んで」と部屋で寝て待っていた。

ここまで遅くつくるほうが難しい。そのくらい時間がかかる。それも毎日だ。彼はすごく不器用なのだ。調理場でも、動きがすごくのろい。考えている時間が長い。おっとりしていて口数も少ないので、宿のスタッフは10人くらいいるが、中でも一番立場が低い。スタッフは基本的にやんちゃな若者(日本のチャラ男風)とこわそうなおっちゃん(日本のやくざ風)で構成されているので、おとなしい彼は、おっちゃんにも関わらずよく使いっ走りにされている。しかし、宿で飼っている犬カルーは、彼の命令だけはきく。ほかのスタッフのいうことはきかないのに。奇妙な序列関係だ。

ところでなぜ、料理が出てくるのが1時間半もかかるのかという問題だ。初日は、冗談で「食材を買いに街まで行ってるんじゃないの?」と話してたけど、どうやらそれが冗談ではないことに気がついた。調理場をのぞくと、そこはすっきりとしていて、腐ってしまうような食材のストックはなかった。つまり、本当に注文を受けてから、買い物に行っていたのだ。こちらが「どのメニューならできるの?」と聞くと彼が「大丈夫、この食材ならある」と答えていたが、その意味は、冷蔵庫ではなく、バラナシのどこかにあると言う意味だった。バラナシの街全体が彼にとっての冷蔵庫だったのだ。

体調がしんどくて寝たきりの期間は、すこし良くなると部屋の外に出て日光浴をしながらガンジス川を眺めていた。昼間はみんな外出するので、宿にはコックと犬とぼくという日が続きます。コックは英語が全然わからないし、ぼくもしゃべる体力もないので会話はかみ合わなかったけど、10日以上もいると、ほとんど我が家みたいにくつろげた。ぼくの体調をいつも心配してくれて、おかゆをつくってくれた。メニューにはないのに、特別対応してくれた。それに日本からもっていった梅干し(安房滋子さんからいただいた)とチューブわさびを入れて食べるのが、毎日の食事でした。梅干しとわさびは殺菌作用があるようなので。あとは、フルーツジュースを飲むというのが、いつもの流れでした。

インドでは食事中に必ず感想を求められた。これは宿に限らず他の店でもそうだったけど、「どうだい、おいしいかい?」と。「おいしい」と返事をすると「そうだろう?」と嬉しそうな顔をするのだ。日本の普通のレストランでは聞かれることはない。「注文はおそろいでしょうか?」とは聞くけど、「おいしかったでしょう?」とは聞かれない。つくり手としては、相手が気に入ってくれたかどうかは気になるものだ。ぼくも会社のメンバーに昼ご飯を毎日つくっていた時期があるから、わかる。自分はおいしいと思ってるけど、人の味覚はわからないので、不安になる。家庭でも「どう、おいしい?」と毎日聞いてくるお母ちゃんは多いのではないだろうか。そういう意味で、インドは人間っぽい。

注文を受けてから買いにいくという話にもどる。このやり方は商売人としては優秀だ。材料を余らせてしまうことがないから無駄がない。注文があってから仕入れて売るというフロー。これが現金先払いだったらより完璧だった。つぶれないモデルだ。

「何かやりたいんだけど、自分には何も才能らしいものがないからできない」そう20歳の頃ずっと思ってぐるぐるしていた。実は、今でもたまにそう思うことがあるけど、何もない人なんていないんだと思う。体があれば何かはできる、ぜったいに。

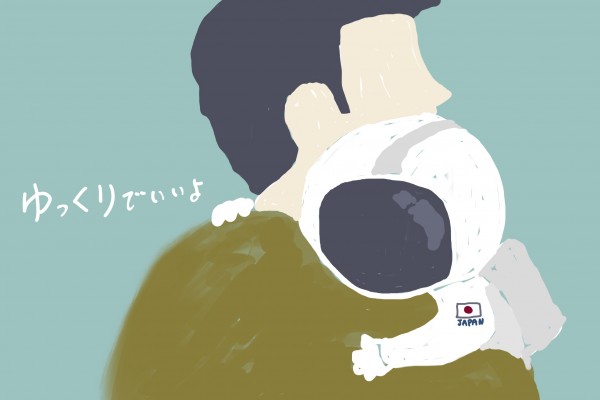

動けない人は、酢豚をつくる材料はあるのに、生姜焼きしか食べないとこだわっているように感じる。生姜焼きが食べられないのなら、料理はしないと言う。そうやって、せっかくの材料を腐らせてしまう。すごくもったいない。インドでは許されないことだ。まず、冷蔵庫(あなた)を開けてみれば少ないながらも食材(できること)があるわけだから、まずそれで何かつくってみてお腹をみたしていこう、と思う。もう一度20歳に戻ったら、なにをやり直すだろうか。ぼくはいま34歳だけど、20歳から今までの時間を考えたら、50歳なんてあっという間だなと思う。そのときぼくは、どう思うのか。50歳の自分は、34歳に戻ったら何をしておけば良かったと思うのだろう。それは、いま何となくわかっている。だからそれを今やってるんだ。理想までは楽な道ではないと思う。わからないこと、足りないことだらけだ。

与えられたこの体を腐らせることなく、無駄なく使いたい。完璧ではないけど、理想の状況ではないけど、とりあえずはじめよう。冷蔵庫には何かあるはずだから、それでつくろう。本当に1つも食材がないなら、だれかの冷蔵庫を借りてつくってあげるという手もある。与えられた体を最大限に活用しないと悪いなと、そういうことを考えていた。

(約2574字)