「軽蔑システム」だけは違う、これが発動すると、相手との依存関係が解消されて、きれいに関係が終わるのだ。 最初は片方だけに起こることかもしれないが、やがて、二人の間の「対幻想=恋愛モード」が解除され、恋の幻が破られ、相手の正体が明らかになり、恋のワールドは破壊される。 男女の恋だけではない、それは10歳の幼い友情にとっても同じことだ。

「軽蔑システム」だけは違う、これが発動すると、相手との依存関係が解消されて、きれいに関係が終わるのだ。 最初は片方だけに起こることかもしれないが、やがて、二人の間の「対幻想=恋愛モード」が解除され、恋の幻が破られ、相手の正体が明らかになり、恋のワールドは破壊される。 男女の恋だけではない、それは10歳の幼い友情にとっても同じことだ。

|

< 連載 > モトカワマリコの面倒な映画帖 とは 映画ならたくさん観ている。多分1万本くらい。いろんなジャンルがあるけど、好きなのは大人の迷子が出てくる映画。主人公は大体どん底で、迷い、途方にくれている。ひょっとしたらこれといったストーリーもなかったり。でも、こういう映画を見終わると、元気が湧いてくる。それは、トモダチと夜通し話した朝のように、クタクタだけど爽快、あの感覚と似ている。面倒だけど愛しい、そういう映画を語るエッセイです。 |

. .

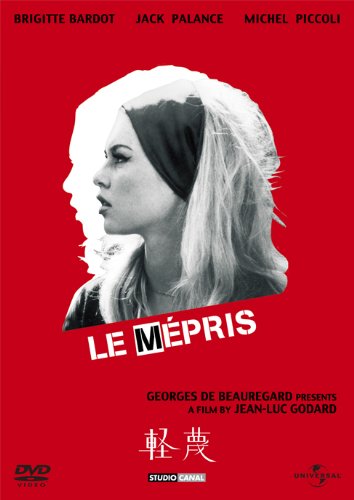

面倒な映画帖37「軽蔑」

軽蔑とは愛の強制終了である。

ジャン・リュック・ゴダールの代表作「軽蔑」。単にブリジット・バルドーの魅力が堪能できるというだけでも観る価値はある。ゴダール自身も助監督の役で出ていたりするのも、なんとなくゆるくて面白い。

ゴダールの映画を見るときに、いちいちタイトルなんか気にしてはいけない。かの偏屈な監督はタイトルに映画を代弁させようという気がない。ある種の「タグ」みたいなもの。ゴッホが「タンギー爺さん」を「あの浮世絵」とかって適当に呼びそう・・・みたいなことだ。爺の気まぐれに乗せられて、翻弄されてはいけない。なんなら「作品3」とかでいい。

そんな中で「軽蔑」は比較的タイトルが映画のテーマに沿っている。映画としての見やすさでは一番なんじゃないかと思う。なにしろブリジット・バルドーが全盛期で、ダイナマイトボディを一糸まとわず披露して、寝そべる彼女の躰を文字通り舐めるようなカメラを追いながら、フランスのコケティッシュな女性というものの世界最強ぶりを堪能できる。「ああ、いいもん見たな」ここで中断したとしても、損した気にならない。

どのあたりが「軽蔑」なのか、それはそれぞれに任されるけれど、この映画の場合は世間のそれと近い気がしている。

世間の人は時に「ケーベツ」を紙に書いたり、口にしたりして、人に突きつける。それらしいシチュエーションで言葉の破壊力を楽しみたいだけで、本当にそれが「軽蔑」なのかどうか、じっくりと確かめもしない、大したお考えもなく発動される。

1976年の9月21日 私は生まれて初めて人に「ケーベツ」された。

友達の秘密をひとつ母に打ち明けたことが、どういうわけかスクールカースト上位の女子生徒の耳に入った。

彼女は見事な子どもだった。運動会では一番、成績も一番、永世的学級委員で、すんなりと小鹿のような美少女だった。オトナ受けが抜群によく、つまり子ども受けもいい。ある種のカリスマ性をもっていて、小学生のくせに愛読書が「ドストエフスキー」だと、その子の母親は自慢げに言っていた。 私はそもそも読書家でもなかったけれど、いまだにフョードル・ミハイロビッチ何某の本を絶対に読まないのは、彼女におもねるのが嫌だからだ。

牢獄や流刑地で考えに考え抜いた、社会に捨てられた人間の人生について味わう崇高な感性があるのに、彼女は弱い人間を追い詰めるのが好きだった。AとBが頭の中で接続しないような構造をしていたのかもしれないが、現実を生きる彼女はサイコ女子、オーラがまぶしすぎて、落とす影の濃さに誰も気が付かなかったけれど。

私は群れない子どもだった。協調性ゼロの変人。そこが彼女の気に障った。 彼女はよく学校帰りに「あなたの弱い心を鍛えてあげる」と私の襟首からアゲハの幼虫を入れたりして、調教しようとしていた。それがどう心を鍛えるのかナゾだったが、構われているのが面白かったので、あまり気にしていなかった。

ある時、「私はレオナルド・ダビンチの自伝を読んでいるの、私と似ているから」そういう彼女に「ルネッサンスの発明おじさんと、あなたのどこが似ているの?」私はとても素直に疑問を発した、「私は天才なのよ」彼女はただそれを言いたかっただけなのだろうが、私は彼女の真横に並び、レオナルド・ダビンチについて話そうとしたのだ。私とレオナルドの間にあるいは、レオナルドの並びに彼女を置いた会話を期待していた高くそびえるプライドに瞬間、ピシピシっとひびが入る音がした。 それ以降、私は彼女のグループから距離を置かれ、仲間の秘密を親にゲロるという決定的なミスを犯したとき、楽しい狩りの獲物として森に捨てられた。

「私はあなたをケーベツする」

彼女の秘密をばらしたわけではないのに、しかも衆目の前でそんなことを言ったら、いきさつを詮索されて、よけい「かわいそうな被害者」の立場が悪くなるのに、彼女は宣言する。 私はケーベツすべき「下郎」として認識された。 理由なんてどうでもよかったのだと思う、それは彼女のお友達もそうだったのだろう。みんなきっと少女らしい正義感と自尊心で「人でなし」を「ケーベツ」したくてたまらなかった。親が獲った獲物の周りをぐるぐる回る幼獣のように、よだれを垂らして「悪人」を懲らしめる役割に酔いしれていた。賢く美しいボスが太鼓判をおした「悪い人間」をみんなは安心して思う存分「ケーベツ」できたというわけだ。

10代の終わりに「軽蔑」を見た私はむしょうに腹が立った。

あの映画の中でいう軽蔑とは「関係の終わり」のことなのだ。

軽蔑とは、普通の力では断ちがたい人と人の絆を断ち切りうる唯一の変化なのだと思う。好きな相手が好きなうちは、彼や彼女への執着は簡単に切れるものではない。 しかし「軽蔑」システムが発動すると、相手との依存関係が解消されて、きれいに関係が終わるのだ。 最初は片方だけに起こることかもしれないが、やがて、二人の間の「対幻想=恋愛モード」が解除され、幻が破られ、ラブワールドは破壊される。 男女の恋だけではない、それは10歳の幼い友情にとっても同じことだ。

二人の人間の間で燃えていた関係が、ふっとしたモードの切り替えで消えてしまう、祭りの後のカタルシス。祭りの残骸を白けて眺める元恋人たちの味気ないキブン。きっかけはあるだろう、ロジカルな説明もつくかもしれないが、本当にはなぜか、わからない。ただ様々な理由でスイッチが切れて、モードが変わり、恋は消えてしまう。

恋愛を描く映画は多いが、すでに喪失している白けた関係を、かつての興奮とときめきにいじましく固執する男女の探り合いを、執拗に描く映画は他にない。イタリアの燦燦と照り付ける太陽の下で、紫外線で色あせる情けない男女関係、かつて恋だったものの残骸を見せつけられ、観客はカタルシスに疲弊し、そしてあのラスト(一応ネタバレしないでおくけど)だ。そうそうこの映画はコメディだったっけ。 ドイツ映画の巨匠、アメリカに亡命してしぼんでしまったフィリッツ・ラングが自分の役で出演し、遺作になったことも、何かの終わりを象徴している。

「どんなことにも終わりがある」私はそれを思い知った。

先日、数十年ぶりにオトナになったサイコ女子とすれ違った。すぐわかったけれど、やり過ごそうとした。それなのにあろうことか彼女が追いかけてきたのだ。

「ひさしぶり!」歳月がどう記憶を書き換えたのか、彼女は私を「ケーベツ」したことを忘れてしまっていたらしい。何年も「悪い子ども」として居ながら流刑になった。その時の古傷は癒されないまま今も私を苦しめる、それなのに、彼女はかすり傷一つない。21世紀タイプの真新しい負け知らずのサイコな感性で、とびきり懐かしそうに明るく声をかけてきたのか?

「申し訳ありませんが、どなたでしょう?人違いじゃありませんか?」 自分が何者か、私とどういう関係があるか、熱心に語る彼女を遮り、そっけなく言い放った。どうしても大人のふるまいができなかった。なんだ、このくだりは!親切なのか悪趣味なのか、運命の神様は私に妙な場面を演じさせたがる。思い出したくもない人生の汚点、忘れがたい過去の関係に、いきなり何の前触れもなくゴダールなみの皮肉なオチをつけられて、滑稽さに苦笑い。