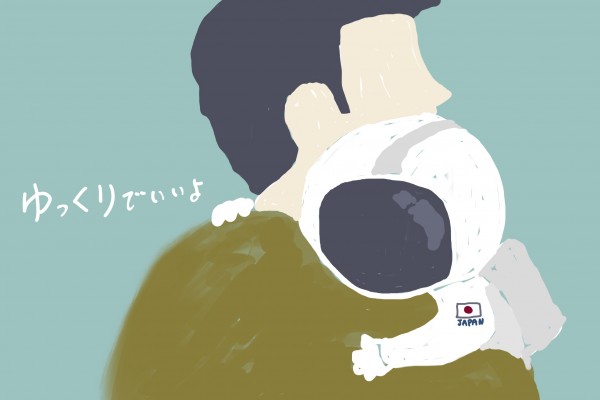

情報ではなく、知恵と感情を扱う

記録や説明ではなく

感情が動く文章を書きたいものです

ーーー

自分に合わないことはしないようにしています。同じ文章を扱う仕事でも、いろんな種類があります。「何時何分に、東京駅で、こんな事件が起きました」「来月、自由が丘にあたらしくパン屋がオープンします」こういうニュースや情報を扱う気は、ぼくはありません。苦手だからです。事実は、固定されたものです。だれがどう書いても変わりません。新聞記者のような、事実をいち早く性格に報告する能力はないし、そのモチベーションも沸きません。ぼくが書かなくたって、きっとだれかが同じことを書いてくれます。

報告と連絡が苦手なのです。簡潔に事実を箇条書きにして書くようなもの。現場報告や日報のようなものが書けません。いくら事務的にと思っても、ポエジー(詩情)や情緒がどうしたって混ざってしまう。事実以外に、自分の意見とか憶測とか希望までつい入れてしまうのです。「お前のエッセイはいいから、訪問件数と成約件数を簡潔に書いてくれ」新人時代、よく上司に苦笑いされていました。能書きが長くてしょうがない、と。なんなら数字のみで良い、と。でもぼくは、その数字の裏にあるドラマを伝えたかったのです。聞いてくださいよと。こんな変わったお客さんがいて、こんな話をして驚いたんです、と。ぼくはエッセイしか書けないのです。

「自由に生きるための道具箱」これがオーディナリーのWEBマガジンとしてのコンセプトです。道具というのは、役に立つ智恵のこと。道具といっても、オーディナリーが掲載するのは、決して無機質なマニュアルやレシピというような、ただのハウツーではありません。もちろん、知識を与えるビジネス書や参考書のような情報も必要です。でも、知識の次に必要なのは、行動です。人が行動にうつすには、感情が動かないと動きません。ぼくらは人情を扱っていくのです。

人はなぜ生きるのか。その目的は、いろんな感情を味わい尽くすため。ぼくはそう思っています。なぜ映画を観にいくのか。ハラハラドキドキを味わいにいく。涙するほどの悲しみや悔しさ、喜びを味わいにいく。ああ、美しい光だなぁと感じたりする。

人々はモノを買ったり、恋をしたり、戦ったり、食べたりに夢中になっています。みんな感情を動かすために、何かをするのです。モノが欲しいのではなく、感情を動かしたいのです。ぼくたちオーディナリーに何ができるか。感情を動かすお手伝いができる。感情を動かすのは、情報ではなく、物語です。感情の乗った体温のある言葉です。

「悲しそうな顔をした猫の図鑑はない」これは写真家で評論家の中平卓馬さんの言葉です。彼は「写真は記録に徹するべき」と説いた。図鑑に感情は邪魔なのです。データがあればいい。履歴書でも日本では、「証明写真は笑ってはいけない」と言われます。あくまでデータという考え方です。感情を乗せてはいけない。けれど、ぼくは笑顔で撮りたくなる。人間だ、生きてるんだって伝えたいのです。真顔じゃ、死んでるかもしれない。

真顔のような感情のないデータや知識。こういうものの必要性は下がっています。ぼくたちが生活に必要なレベルの情報はもうウィキペディアや図鑑を検索すればいくらでも手に入る。情報は溢れています。旅に出るにしたって、起業するにしたって、必要な装備や手続きはネットや本屋に全部ある。それで、旅に出る人が増えてますか? 昔よりも知識や情報はたくさんあるのに。

データだけでは一歩を踏み出したくなるような、感情が動かないのです。死んだ標本が整然と並んでいるような図鑑はもう十分に溢れています。ぼくらは生きた人間を、その生々しいドラマを扱いたい。たとえば、手づくりのヨーグルトのつくりかたの話なのに、それを読んで思わず笑ってしまったり、涙してしまったり。そういう原稿が集まったら最高だなと思います。「ヨーグルト つくり方」とグーグル検索してくるような目的がはっきりした人たちではなく、なんとなく読んだ人が、「なんか自分も自分のことを頑張ろう」と思えるような応援歌になったらうれしい。

無機質なマニュアルやレシピでは、つくろうという気がどうも起きません。モチベーションが上がらないのです。家電の取扱い説明書はなぜあんなにつまらないのでしょう。まったく感情が揺れない。まるでロボットが文字を自動入力しているのではないかと思うほどです。あと、規約や契約書もつまらない。甲が乙を、という文書。

いずれ、もうすぐロボットが文章を自動作成する時代が来ます。マニュアルやレシピ、ニュースや事務的な連絡文書なら、ロボットで十分です。そうなっても、きっと文筆家が必要とされ続けるのは、感情を動かせるからです。人間にしかできないことは、感情周辺のことです。生々しいもの。ざらざらだったりぬるぬるだったり、そういう手触りのある言葉を紡いでいくのです。

参考資料:中平氏みたいなじいちゃんカッコいい。毎日撮り続ける情熱。

(約1970字)

Photo: Piotr Zurek