「ちょっと街まで行ってきますね」

【インド旅篇】

絵はがきを売ったり

楽しませたり

働く人たち

———-

ある夜、祈りの儀式が終わって歩いていると絵はがきを売る少女に出会った。11,2歳くらいだろうか。20枚くらいの絵はがきの束が、200ルピーだと言う。日本円にすると400円くらいだろうか。見せてもらったら、そんなに面白みのあるものではなかったので、「ごめんね、いらない」と断った。でも、ずっと15分くらい諦めずについてくるのと、健気な女子の頼みには弱いというのがあって、絵はがきなら何かに使えるかもしれないと思い、買った。すごく喜んでくれた。たぶん1日のノルマがクリアできたんだろう。

彼女は、夜22時まで働いていた。ただの物乞いよりも、何か働いている人の力になってあげたい。お金をくれと突撃してくる元気があれば、何かを売るとか、人力車をひくとか、川で洗濯をするとか、なにかできるはずだ。彼らに必要なのは、お金じゃなくて、智恵なのかもしれない。

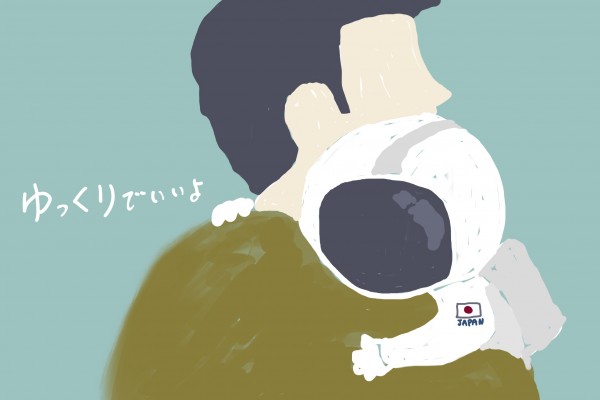

あるよく晴れた日曜日。歩いていると、少女に声をかけられた。ヒンズー語なので詳しくはわからかったが、嬉しそうだ。「この間はありがとう! 見て見て、この服かわいいでしょう。これからママと街まで行くんだ」というようなことを言って、元気にぼくのTシャツの背中を袖をひっぱる。一瞬、誰かわからなかったが、そうだ、あの絵はがき売りの少女だ。服も髪も小ぎれいにおめかしして、貧しそうな仕事モードとは見違えるほど笑顔もキラキラしていた。モードの違いに、驚いた。「お、すごく可愛いね、ナイス」と褒めたら、もっと話したそうにしてたけど、あいにくぼくはサデゥーとの約束の場所に向かうところで急いでたので、すぐに別れた。

見て見て、と声をかけたのは、なぜなんだろう。良いところを見せたかったのかな。私も本気出せばきれいなのよ、という。単純にお出かけがうれしくて、伝えたかったのかな。それとも、もう一冊、絵はがきを売ろうしたのかな。その心はわからないけど、10歳くらいでも、もう働いていて仕事とプライベートを分けているのは恐れ入った。

おかまの物乞い

コルカタで宿を探すため車移動をしていたとき、渋滞にはまった。そうしたら、車の間をすり抜けて、元気に窓から顔を突っ込んできた物乞いがいた。すごくハイテンションで、いきいきしてる。明らかに、今まで出会ってきた物乞いたちとは違った。派手な化粧と衣装で、いわゆるオカマちゃんなのだ。

「このパターンは新しいな」運転手も笑っている。物乞いというよりは、ダンサーというかエンターテイナーだった。他の物乞いのような悲壮感は微塵もない。その勢いに圧倒されているうちに、車が走り出してしまったのだが、お金をあげればよかったと走りながら後悔した。彼(いや、彼女か)は、物乞いではなかった。楽しませてお金をもらうというエンターテイナーだった。それは、立派な仕事だ。

大人になると、お金を稼がなければ生きていけないと言われる。社会人になるとはそういうことだと。でも、なぜ全員がお金を稼がないといけないのだろう。お金を稼ぐのが得意な人もいれば、苦手な人もいる。ビジネスは苦手だけど、りんごを育てるのは得意という人もいるし、ダンスが得意という人もいる。そういう人がちゃんと生きていける世の中にはどうやったらできるのか。

お金を稼ぐ嗅覚というかセンスがある人とない人というのはいる。そのセンスがある人だけが評価されるというのはなんだかおかしいなというのはずっと思っている。ダンスで人を楽しませるというのも、立派な才能だし、社会を明るく盛り上げるにはに必要な人だと思う。稼ぐのが得意な人は、自分のことだけでなく、どんどんパトロンになって欲しい。

(約1463字)