「ピクニックしようぜ」

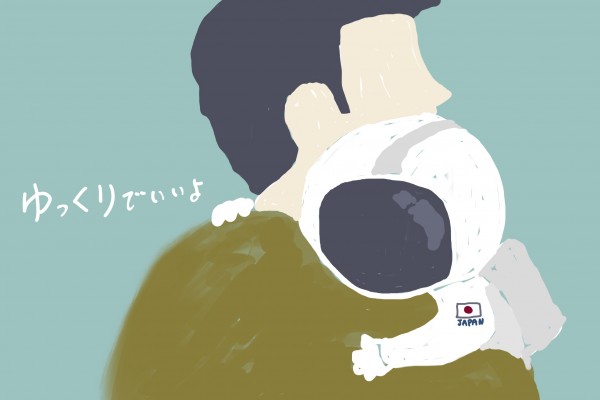

椅子とりゲームに必死になる人

ゲームを横目に地球に座る人

—-

いつから椅子のないところに座らなくなったのだろう。行儀が悪いという理由がほとんどだろうか。外で座ることは、大人になるとほとんどなくなったことに気づく。歩き疲れても、ベンチがあるところでないと座らない。わざわざ座りたいためだけにカフェを探して、たいして飲みたくもない珈琲を飲んだりもする。

もしこれが自然の中でのハイキングだったらどうだろう。歩き疲れたら、その辺のちょうどいい岩にでも腰掛けるのではないか。腰掛けられそうなものがない平原であれば、そのまま地べたに座り、休むだろう。コンクリートジャングルな都会で、地べたに座っている人はいない。少子化の煽りか、たむろするヤンキー少年団さえもずいぶん見かけなくなった。スーツを着た大人が地べたに座っていたら、「どこか具合が悪いのか」と心配されることだろう。

その日、都内の閑静な住宅街を歩いていた時である。その道は、綺麗に碁盤の目のように区画され、見渡す限りコンクリートの道路。路面に土が見えている箇所はどこにもなく、真っすぐの人工的な道が続いていた。角を曲がった直後、視界のすみに、何かがある。違和感を感じて、そちらを凝視した。家族が座っている。住宅の壁がずらっと並ぶ、その道路上でピクニックが行われていたのだ。突如現れた意表をついた光景に、思わず後ずさりしてしまった。メンバーは若い家族でパパとママ、そして2人の幼稚園児くらいの子。ビニールシートを敷いて、持参したお弁当を広げて談笑している。目の前の家の人なのかなと思ったが、おそらく違う。その家は、大きな庭があるようだし、やるなら道路ではなく庭でやるだろう。車だってたまに通るし、ほどほどに通行人もいる。人目もかなり気になる。

この家族は何者なのか。彼らはなぜわざわざこの場所を選んだのか。謎過ぎて、気持ち悪くなったので、通りすがりざまに挨拶をした。「いい天気ですね、ピクニック日和で」するとパパさんが、機嫌良く答えてくれた。「そう、最高ですね」なんかちゃんとしたさわやかな人だ。調子にのって、核心に迫る。「よくここでピクニックしてるんですか」「はい、ここんちの藤の花がきれいなもんでね」「ああ、紫の。きれいですね」

よくみると頭上に、家の塀を乗り越えて、藤の花が道路に顔を出していた。それを眺めながら、一家はピクニックをしていたのだ。アスファルトの普通の道路の上で。通行人はみんなビクッとした顔で見ていたが、本人たちは気にせず楽しんでいた。東京がコンクリートジャングルで、生まれも育ちもコンクリートジャングルならば、コンクリートジャングルこそが、自然そのものなのではないか。彼らを見てて、アーバンピクニックという言葉が浮かんだ。

東京は、途中で自由に座ることもはばかれるほど、走っている街だ。椅子がなければ座れない。そして全員分の椅子はない。まるで椅子取り合戦のように。ぼくはその合戦には参加したくない。椅子がないところに座っちゃいけないなんて、だれが決めたんだ。「それっておかしいよね」という話を、その若いパパとした。彼の行動は、アートだった。こういう一見すると変な人が、いてもいいのではないか。彼は、大切な問いを提示していたのだ。

ママさんから250mmパックのグレープジュースをいただいた。ストローを刺し、チューチュー吸いながら、話す。ぼくは、しゃがんで、お尻は地べたにはつけていない。常識人を捨てきれないのがくやしい。

—–

(約1407字)

Photo: piotr