作家が逃げないか見張っている

文豪でさえ

さらっと抵抗なく

書けているわけではない

———

〆切といえばカンヅメ。古くから文豪といえば、原稿を書く時に、旅館にカンヅメになるということがありました。缶詰めのように、旅館に閉じ込めるということで、「館詰め」が語源だそうで、そうやって追い込まないと自己検閲のブロックを外すことができなかったのです。

カンヅメの前段階として、いろいろな編集者からのプレッシャーがあります。まるで借金の取り立てのような熱心さでの催促。文豪の自宅にまで押しかけ、先生から原稿をもらいにいくのです。案の定、まだ作家先生は原稿を書いてなくて、応接間には他の社の編集者も4、5人待機しています。先生の奥さんが気遣って、お茶とケーキなんかを出してくれて、他社の編集者たちと出版談義を交わし、日が暮れていきます。あれよ、お腹がすいたなということで、夕ご飯は近所の居酒屋に飲みに行きます。その間も先生の原稿は遅々として進まず。日付をまわる頃になり、編集者がすっかりでき上がって真っ赤な顔で、「あれ今日何しに来たんだっけ」とごきげんになっているときに、ようやく作家が原稿を渡してくれる。こういったやりとりが、よくあったと言います。いまは、メールや電話での催促ですが、編集者としては、担当ページの原稿を落とす(〆切に間に合わない)というのは恐怖です。単行本なら2.3日遅れてもずらせますが、毎月発売日の決まっている雑誌だともうアウトです。白紙のページになってしまいます。

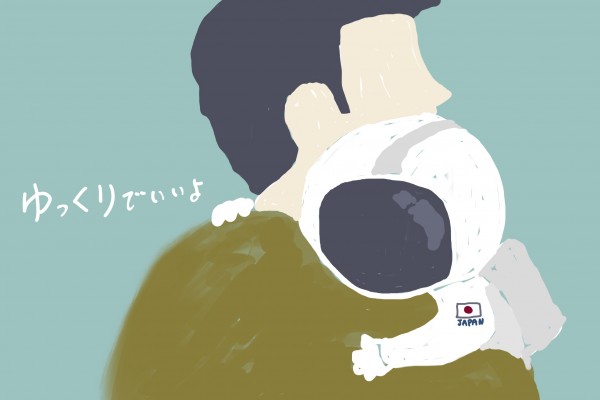

いかに作家にやる気になってもらって、原稿を産ませて確保することができるか。これが編集者の力量が問われます。「原稿いそげ」とだけメールを送ってもワンパターンで芸がない。そこで、いろんなパターンを考えます。メールでダメなら電話をなんども入れます。とはいっても、あまり追い立てても、プレッシャーで集中できずに筆が進みませんから、馬の手綱をどう緩めるかという加減も大事なわけです。

編集者は作家の遅筆に、こうも頭を悩ましているのです。そして、作家といえども書くということは逃げたくなるほどのプレッシャーがあるのです。恥ずかしい好みを告白するようで、恥ずかしい部分を露出するようで、その心理的抵抗たるや凄まじいものがあります(でも、それが快感になるのですが)。だからこそ、〆切はつくったほうがいいです。〆切がないと、抵抗に打ち勝てず、自分の考えがずっと世に出ません。

ぼくはといえば今のところ、小さな抵抗ですんでいます。毎日この連載を書いているので、「えい、もう今日のところはこれでいいや」という具合いです。連載の間隔をあければあけるほど、「たまに書くんだから、いいこと書かなきゃ」と気負ってしまうことでしょう。もちろん「毎日連載だから、このくらいで勘弁してもらおう」はよくありません。品質のラインを下げてしまうのは、癖になります。でも、形にならない、何も生まないよりはマシだろうと、ポンポン軽快なリズムで日々綴っていくのです。

(約1158字)

Photo: Shadowgate