そのころの私は女子高に通う学生で、まだ恋など知らない。柳のような女だと実母に言われてきょとんとしてしまった。本当にそうかどうかはわからないけれど、普段は辛辣で厳しい母のほぼこの時一度だけの賛辞を今でも心の支えにしている。暗示のようなものだ。柳のようなしなやかな女性になり、伴侶を見つける。母の願いはそれだけだった。「

そのころの私は女子高に通う学生で、まだ恋など知らない。柳のような女だと実母に言われてきょとんとしてしまった。本当にそうかどうかはわからないけれど、普段は辛辣で厳しい母のほぼこの時一度だけの賛辞を今でも心の支えにしている。暗示のようなものだ。柳のようなしなやかな女性になり、伴侶を見つける。母の願いはそれだけだった。「

|

< 連載 > モトカワマリコの面倒な映画帖 とは 映画ならたくさん観ている。多分1万本くらい。いろんなジャンルがあるけど、好きなのは大人の迷子が出てくる映画。主人公は大体どん底で、迷い、途方にくれている。ひょっとしたらこれといったストーリーもなかったり。でも、こういう映画を見終わると、元気が湧いてくる。それは、トモダチと夜通し話した朝のように、クタクタだけど爽快、あの感覚と似ている。面倒だけど愛しい、そういう映画を語るエッセイです。 |

. .

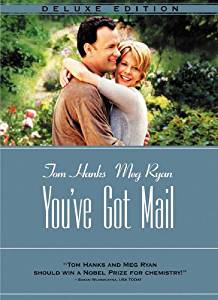

面倒な映画帖39「ユー・ガッタ・メール」

母が娘に望むことすべてを

アメリカ映画に夢があった最後の時代

好きな映画を聞かれてノーラ・エフロン監督、メグ・ライアン、トム・ハンクス主演のラブコメをあげるのはちょっと恥ずかしい。今はともかく、当時は映画でご飯を食べていたのに、コテコテの売れ筋ラブコメが大好きだなんて、ちょっとしたカミングアウトだ。マニュアルと格闘しつつ、買ったばかりのPCをようやく立ち上げて、「インターネットで検索ってどうやるの?」と、当時新卒のウェブデザイナーだった弟に電話をした。スターバックスコーヒーが銀座の松屋の裏に第一号店オープン、そんな時代だった。

メジャー大作だけど、大好きなんだからしょうがない、何度も観てしまうのは、ドラマに沿って移ろうNYがあまりにも美しいのと、どうにも母を思い出してしまうからだ。

メグ・ライアン演じるキャサリンはトム・ハンクス演じる大型書店チェーンのCEOフォックス氏に街角の店という児童書店を潰されてしまう。母の代からやっていた読み聞かせもあるような小さくても趣味のいい書店。親子でファンという顧客もいたが、おいしいカプチーノと品揃え、セールの戦略に負けてしまう。キャサリンは母から受け継いだ書店を手放すことにひどい喪失を感じている。亡くなった母をもう一度失うような気がしてしまうのだろう。廃業に追い込んだ直接の原因はフォックス氏だけれど、何がいけなかったのか、自分を責める気持ちもある、気に病みすぎてひどい風邪をひいて寝込んでしまうくらいだ。

敵同士のふたりが、実は別の次元で恋をしている、という二重構造は今でもよくラブコメに使われるパターンだ。匿名のメル友として関係を深めている二人が、現実世界では敵同士なのだが、片方が気づいて、運が悪くて壊れてしまった関係を修復しようと奮闘する。この場合はフォックス氏が頑張る展開だ。この映画は実はリメイクで、古い映画に原型がある。『街角 桃色の店』という40年代の映画、その後ジュディ・ガーランド主演『グッド・オールド・サマータイム』というミュージカル映画としてもリメイクされている。まさに小道具は変わっても、オールタイムに受けるパターンというわけ。恋愛の下り、そこはそこでドキドキするし、メグ・ライアンがもっとも美しい時代の映画だし、まだ元気だったアメリカの明るく楽しい面が全面的に映し出され、心から楽しめる。NYと本屋の組み合わせも「ファニー・フェイス」の時代からお約束のスタイリッシュさで、実に趣味がよくて、万人におすすめできる。

もうこんな映画は撮れないだろうなあ。それからのアメリカには事件がありすぎた。このところ、トランプタワーの界隈は騒がしく、パークアベニューも様変わりした。NYのイメージは秋や春が美しい長閑なあの頃とはずいぶん変わってしまっただろう。

母が残した言葉、書籍、望みという遺産

私の母は大量の蔵書を残して亡くなった。病気がわかってから残された時間は3か月しかなかった。私は、葬儀が終わっても、母がいないことを実感できず、本を整理しながら、母の言葉を思い出してすごしていた。母の本には時折、細い字で書きこみがある。それは作家の書いた文章よりも、私には貴重な言葉だった。小説やエッセイ、評論の一文の横にひかれた細い線さえも、母が私に残した遺言のような気がしてしょうがない。蔵書、ものづくりの心、幼いころに手を引かれて見聞きした、文学サロンの雰囲気。母が私に残したささやかな遺産だ。

それから、16歳になったばかりの晩秋、何かの用事の帰りに井の頭公園を散歩していた時、母がふいに私に言った言葉も。 「あなたは弱いようでも、柳のようにしなって折れない胆力があると思うわ。毅然と生きていきなさい、大丈夫よ。きっと素敵な人と出会って、幸せになれるから。」 もちろん、そのころの私は女子高に通う学生で、まだ恋など知らない。柳のような女だと実母に言われてきょとんとしてしまった。本当にそうかどうかはわからないけれど、普段は辛辣で厳しい母のほぼこの時一度だけの賛辞を今でも心の支えにしている。暗示のようなものだ。柳のようなしなやかな女性になり、伴侶を見つける。母の願いはそれだけだった。

亡くなった母の導きなど、スピリチュアルめいた話だけれど、この映画でも、それはひとつのテーマになっている。女性監督ならではの感覚かもしれない。血は、母から娘に脈々と受け継がれていくものだからだ。キャサリンは「書店がなくなる」という事件から新しい関係が生まれる。亡くなった母との強い絆、書店という遺産を失うけれど、大きな喪失があってこそ、状況は大きく動く。キャサリンはようやく、母から離れて彼女自身として世の中に船出したのだ。母との思い出に生きるより、そのほうがずっと母が娘に望む世界だ。自分を超えて、殻を抜け出して、大きな世界に出て行ってほしい、信頼できる誰かと手を携えて。そのために、亡き母は、世界に働きかけて、彼女を新しい局面に導いたのではないだろうか、転がるような運命に翻弄される彼女を見ていると、なんだか自分を見るようだと思う。

死んだ母親には何ができるのか、非科学的だけれど、何かができる、そういう気がする。 私が受け継いだものは、ささやかだけれど、娘に伝えることができるだろう。 同じように16になった娘とお喋りをしながら、ふと母と同じことを考えている自分に驚く。すぐ泣く、弱音を吐く、弱いようでいて、しなやかな強さをもった彼女の将来に望むものは、心の支えになるような伴侶、友達に恵まれること。生きていれば悲しいこと、失うものもあるけれど、それはきっと、芯のある女性だった、おばあちゃんの導きかもしれない。私は今でも怖がりで、すぐクヨクヨと後ろを向いて、なんでも人のせいにする。いやいや、それではだめ、変化を恐れてはいけない。スクラップ&ビルドこそ女の道、勇気がなければ幸せにはなれない。あきらめてはいけない。

大きなレトリバーのブリンクリーを先鋒に、春の花園へ導かれる大団円「ほらね、きっと幸せになれると信じていたわ」キャサリンの母もきっとNYの空から見ている。くじけそうになると、この幸福で平和な初春のセントラルパークが見たくなる。そうして母のことを思い出せば、少し元気が出てくる気がするのだ。