「おい、姉ちゃん、そこの時計で8時になったらバスが出るってよ。ボンヤリしてねえで荷物まとめとけよ!」夜が明けていく食堂で半分眠っていた私を揺さぶり起こしたのは例のドイツ人だった。旅なれた不良オヤジは探りまわって、接続便情報を聞き出したらしい。本当に8時すぎにバスがビルの前に現れ、乗ってドアが閉まったとき、自分のため息に驚いた。まだ油断はできない、心配は尽きなかったし、リユックを降ろすこともできなかった。

|

< 連載 > 映画ならたくさん観ている。多分1万本くらい。いろんなジャンルがあるけど、好きなのは大人の迷子が出てくる映画。主人公は大体どん底で、迷い、途方にくれている。ひょっとしたらこれといったストーリーもなかったり。でも、こういう映画を見終わると、元気が湧いてくる。それは、トモダチと夜通し話した朝のように、クタクタだけど爽快、あの感覚と似ている。面倒だけど愛しい、そういう映画を語るエッセイです。 |

面倒な映画 16

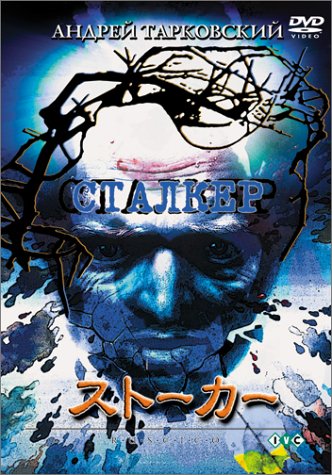

「ストーカー」

いわゆるストーカーという言葉が流通するはるか前の映画。ここではつきまとう人じゃなくて、密猟者くらいの意味らしい。監督はロシアの名匠タルコフスキー、脚本はハードSFの雄ストルガツキー兄弟という渋い未知との遭遇映画。ロシアの荒野が舞台だと変にリアル。UFO大国だしね。

不条理はコリゴリと思ったモスクワの夜。

センチメンタルどころじゃないジャーニー

ある夏、格安の某航空会社のフランクフルト直行便で成田を発った。眼下には広大なユーラシア大陸があり、旧ソビエト連邦の真上を飛んでいる。便は確かに直行便だけれどモスクワに給油で寄る、それは了解事項だったのだが、まさか一度着陸したらもう飛ばないとは思わなかった。

それは珍しいことでもなかったようだ。乗客はモスクワ付近のどこかの空港に降ろされ、待合室に集められた。乗務員に尋ねても何も答えない。そのうちその人たちもどこかに消えてしまう。空港の人に説明を求めてもロシア語で何か言うばかりで、らちが明かない。乗客の一人が抗議するとどこかに連れていかれて、戻ってこない。どうにでもなれ、と思ってふてくされる。どうせ運なんて悪いのだ。

その時付き合っていた人を忘れようと出た旅だった。自分から言い出しておいて、未練たらたら。別れ際に「記念に」と無理にもらった彼のセブンスターを出して、吸えないのにくわえてみる。気休めだけれど、タバコの気配がピンチを救ってくれる気がした。タバコをもてあそんで暇をつぶしていると、バンコクから東京経由で帰国するというドイツ人に無心された。「吸わないならくれよ。」吸いたいのを必死で我慢して火をつけずにくわえているさもしい女だと思われたらしい。それをきっかけに少し話しをする。「前は3日飛べなかった。」その男は面倒臭そうに言う。内陸だからか、空港の空気は乾燥していて喉がカラカラだ。売店はないし、男がミネラルウォーターを持っていたので、譲ってくれないかと聞いてみる。人のタバコはただで吸うくせに、嫌な笑みを浮かべて「50ドル(約5000円)でなら売ってやるよ。」と言われた。酒臭い、世慣れた風だが素寒貧の風来坊。私は恐れをなした。

バスで運ばれた先は荒野の只中

6時間後、乗客たちは、乱暴にバスに押し込まれ、夜中のモスクワ郊外を移動して、どこかのビルに運ばれた。バックパッカーだったので荷物はずっと手元で無事だったが、預けた人の荷物はどこに行ったかもわからない。

あてがわれた部屋は男女もめちゃくちゃな配分で、とても休む気になれない。ホテルのようではあるけれど、ベットにはゴアゴアの毛布がかかっているだけ。バスルームは水が出ないし、飲料水はどこにもない。喉が焼けるようで高くてもドイツ人から買っておけばよかったと後悔する。万策尽きて食堂に降りてみると、ヒジャブを被った女性と夫らしき人、小さな子供が座っている。部屋にいかないのかと聞くと、いつ飛行機が出るかわからないから、玄関に近いところに待機しているという。彼らはアフリカのどこかの国に帰るつもりで飛行機を降ろされ、乗継便に乗れないまま2週間もそこですごしているのだという。

まじか、なんなんだ。ルールはあるんだろうが部外者にはわからない。日本では当たり前の社会の仕組みがここでは違う。情報がない。飛行機が予定通りに運行しないだけでは済まない可能性もある。このまま水もパンもない建物で忘れられてしまうのではないか、これは命に関わる事件なのかもしれない。一体ここにはどのくらいのトランジット客が待機しているのだろう。備えようのないリスクがここには存在する。人災と天災の区別もなく、個人ではどうすることもできない。外国にいることの恐怖をじわじわと味わった夜だった。

その空港がモスクワの国際空港だった可能性が高いとなると、ユーラシア大陸でも比較的ヨーロッパよりの場所のはずだ。今ならググって位置がわかったかもしれないが、スマホなどまだ存在せず、厳然と存在するのは理解不能なシステムばかり。最悪陸路で移動できる可能性はあるだろうか。ビザがないから国内の移動はどうするんだろう。フィンランドまで鉄道かバスで抜けられないか、ベラルーシからポーランドの方がいいのだろうか。いやいやスパイじゃないんだから、モスクワまで行けば大使館がなんとかしてくれるんじゃないか…。

窓の外は漆黒。時々犬か狼の遠吠えが聞こえる。いかに平野が続いているかは、空中に漂い続ける遠吠えで伺われる。障害物が何もなくただただ広く、山も海もなく上昇気流もないのか、風で音の波が乱されることもなく、「ウォーン」という音が長く長く尾を引いていつまでも消えない。

70年代のSF映画を頼りに逃亡、まさかね。

見張りはいない。もし建物から逃亡したとして外がどんな風景なのか、少しは想像できた。70年代に制作されたロシア映画のファンだったからだ。特に「ストーカー」は自分の美意識の根底にある作品。ぼんやりした夏の光の下にひろがる湿地、果てしない荒野、鬱蒼とした森と廃墟。乾いて冷たい大地の地下に流れる大量の水。轟轟と流れる水の流れに、活火山のように割れ目から炎を上げる地面。そして意味ありげに、主人公のそばにやってくる目ばかりギラギラした黒い犬。

セピアで撮られた暗い画面には麗しいものはひとつもない。貧しいストーカー(密猟者)の家や小さなベットに3人で眠る家族、足が不自由な子ども。あまりの生気のなさに、3人とも死んでいるのかと思うほどだ。ゾーンという「望みが叶う」謎の場所を求めていく話なのだが、目的地の不気味な廃墟には、どんより汚れた水がたまっていて、底にはおびただしいゴミが沈んでいる。ストーカーはその「ゾーン」に行き、自分の望みを具現化しようとする「学者」と「小説家」を案内する。「ゾーン」ではそこに入った人間の本当の願いが叶う。それは必ずしも意識にのぼっていることだけではなく、ゾーンのエネルギーで勝手に叶ってしまうのだ。結果が出たときに自分が本当には何を望んでいたのかわかり、絶望する人もいる。願いが叶う場所を設定しておきながら、それが人間を幸福にするとは限らないという深い不信感、幸福なんて望むだけ辛いだけ。思うように生きるなど不可能、共同体にどう働きかけたらいいかもわからないという感覚。告知なく大事なことが変更されてしまう生きることへのフラストレーション、ロシア的な不条理なのだろうか。原作もロシア人、兄弟作家のA&Bストルガツキー。監督はアンドレイ・タルコフスキーというSF鉄板チームによる作品だ。

初めて観たのは10代の多感なころだった。物語は長尺で回りくどいセリフが多く、展開もあるようなないようなもの。3人のオジサンの哲学問答は意味深いモノだったのだろうが、私には意味不明で退屈だった。でも重油が浮いたような水のたまった廃墟や、生気のない人々の顔、わずかな光線で撮影された暗いトンネルの映像があまりにも美しかった。美しいという表現では雑かもしれない。そういう暗く陰鬱な風景や、登場人物たちにおこる非情で不条理な事件に心がぶるぶると震えた。心が動いたものを美しいと判断する、夢中でタルコフスキーの映画を観ては、そういう美意識を養ったのだと思う。ずっとあの荒廃した世界を見ていたかった。抜け出せない貧困や情報の欠落、不条理に疲れ果てた極限状態の人間の表情や、心象風景ともいえる荒涼たる風景を愛していた。

子どもだったのだ。それもこれも、人の不幸を眺める無責任なセンチメンタルだったのだと、明けない夜をすごしたその食堂で思い知る。資本主義の体制で生まれ育った私には、経済以外の指針で動く世の中が理解できないし、旧ソ連の体制の中で芸術家として生きたタルコフスキーの不安や不自由などわかるわけはない。今空港から連れ出され、自分がどこにいるかも知らされず、明日の身の安全も保障されないこと。たった12時間の不条理、飲み水がないことさえ、耐えられず、震えあがっているのだから。

「おい、姉ちゃん、そこの時計で8時になったらバスが出るってよ。ボンヤリしてねえで荷物まとめとけよ!」夜が明けていく食堂で半分眠っていた私を揺さぶり起こしたのは例のドイツ人だった。旅なれた不良オヤジは探りまわって、接続便情報を聞き出したらしい。本当に8時すぎにバスがビルの前に現れ、乗ってドアが閉まったとき、自分のため息に驚いた。まだ油断はできない、心配は尽きなかったし、リユックを降ろすこともできなかった。

さらばモスクワ

ドサリ、フランクフルトへ向かう予定の飛行機、私の隣の席に座ると、オヤジはロシア語でCAに何か怒鳴った。するとまもなく不機嫌なCAがミネラルウォーターのボトルを持ってこちらにやってくる。「姉ちゃん、喉乾いてんだろ、ほらよ。」2本とも私の上に放ると、一瞬だけニヤッと笑う。「フランクフルトについたらどこ行くんだ?」「陸路でウィーン」「そのあとは?」「ミュンヘンに戻ってくる」「パリにはいかないのか?日本人はパリに行くもんだろうが。俺はパリにいるから来るなら電話しろよ。」もちろんパリには行かなかったし、名前も連絡先も訊かなかった。なんだかんだでバスを教えてもらったり、水をもらったからかもしれないけれど、今はそんなに悪人でもなかったのかもと思う。否、彼が大悪人だったとしても、資本主義的な人間ならまだいい、秘密主義のグレーより、理解できるブラック。

シートに座ってさらに2時間、ようやく飛行機が離陸し、数時間後フランクフルトの空港に着くまで、疲れ切っているのに、飛行機が引き返しはしないかと、心配で一睡もできなかった。

吉祥寺の路地がクロスする角にあるハモニカ横丁のビストロ「モスクワ」はいい店だが、その店の看板を見ると、自動的にセブンスターを吸うドイツ男の煙に霞む横顔と、ほんの何億分の一味わったタルコフスキーチックな夜を思い出す。そして一夜限りの不条理の記念に、ちょっと寄って一杯、という気分になってしまうのだ。