文学の生き神様

小林秀雄に電話した話

——————————

本は著者のものではない、読み手のものだ。誤読の余地がないように、くどくどと説明するのは極力避けたい。つい持論を理解してもらおうと思ってしまうが、押しつける行為は読み手の力を奪うことになる。読んで各自なにかしら頭の体操になればいいと思って書いています。一人の頭だけで考えていると、同じところを堂々巡りしてしまうことがある。そういうときに、他人の考えを読むことで、部屋の空気を入れ替えるように、違う視点が手に入ればいい。都合のいいように読んでけっこう、使ってもらうために書いています。

たまに、ありがたいのですが、一言もそんなこと書いていないんだけどとつっこみたくなる感想をもらうことがある。「おっしゃるように、会社を辞めました。背中を押してくれてありがとうございます」いや、会社を辞めろとは一言も言ってなくて、「人には向き不向きがあるからね」と書いただけです。でも、本人がそれでよかったというのであれば、それでいい。こちらのいうことをズレのないように理解してというのは不可能だし、それは書き手のエゴだ。読みたいものを読み、勝手に自分に都合のいい解釈しないと面白くないでしょう。これは自分の人生で、自分のために読んでるんだから。

小学生の時からそういう考えだから、国語のテストが大嫌いだった。

「問い:下線部の『僕』の気持ちについて最も正しいものを答えよ」

こういう問題をよく外していた。答えの解説を読んでもどうしてもそうとは思えなくて、悔しかった。学校の先生に聞いても納得のいく答えはもらえず、そもそも人の気持ちに答えなどなくて、他人になどわかるはずがない。

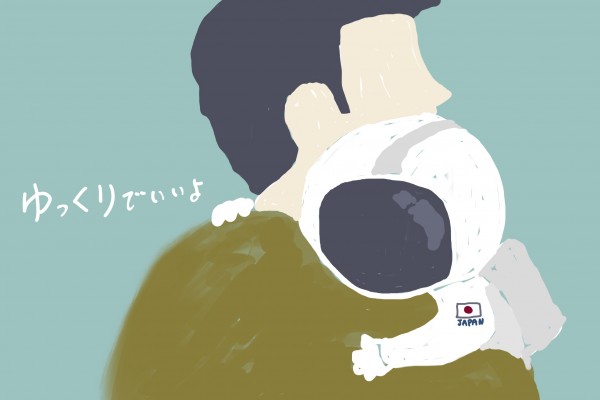

小学校からの積もり積もったものが爆発したのは、高校生の頃だった。現代文の試験でまた間違えた。「本当におれが間違ってるのか、著者に確認したい」ぼくにとっては切実な問題だった。高校で進路を考えていて、文系か理系かと言ったら消去法で(数学アレルギーなため)文系なのだが、現代文ができないというのはもう文系としての才能もないということだから受験勉強という世界自体を諦め、ピボットして絵描きにでもならなければならないと考えていたからだ。本当にぼくの才能がないのかはっきりさせたいと思った。そのテストで使われた問題は批評家、小林秀雄の本からだというので、著者の連絡先を教えてくれと出版社に電話した。「どうしても聞きたいことがあって、小林秀雄さんにつないで欲しいのですが」勇気をふりしぼったのだが、空振りだった。「あいにく亡くなっておりますので、直接お話しすることはできません。お手紙なら、出版社宛に送っていただければ」ということで、この作戦は断念せざるをえなかった。

後日、悔しくて小林秀雄のエッセイを読んでいたら、衝撃的な記述を発見した。小林が娘の現代文の試験問題を解こうとしたらさっぱりわからなかったというエピソードがあったのだ。「だれが書いたんだ、この文章は!」と確認するとなんと小林自身の作品からの出典だった。「筆者がわからないものを、こんなの問題が悪い!」と怒ったエピソードがあった。やっぱりそうかと、それに救われた。ぼくがおかしいわけじゃなかった。そもそも正解など、読み手の数だけあっていいんだ。いろんな解釈をもちよって、「なるほどきみはそう読んだんだね」そうみんなで輪になって話しあった方が学びになる。この小林秀雄のエピソードを知って、安堵と同時に、この試験の世界は自分のいるべき場所じゃない、降りようと思った。文系理系の問題じゃない。受験自体から降りようと。問題制作者のご機嫌をうかがってその正解を当てにいく人生なんてまっぴらだ。自分には向いてない。

小学生になり国語のテストをやるようになると、「本=テスト」のイメージになって、本が嫌いになったし、こわくなってしまった。同じような子どもたち、いませんかね。それって出版業界にとってもったいないことだと思う。だから、本が好きになるような授業はどういうものか、考えています。その回答の1つが、毎年夏休みにやってるキッズ向けワークショップ「本をつくろう」です。正解を当てにいくのではなく、つくっちゃう。そのほうがどれだけ力がつくでしょう。

本は、読みたいように読めばいい。もっと自由なものだとぼくは思います。

(約1788字)