個展をひらく理由は、空間表現が好きだから、「異空間体験」が好きだからだと思います。空間的な「体験」というのは、やる方も見る方も、印象に残りやすいと思うんです。美術館のインスタレーションや、芝居、意匠の空間。何かのコンセプト

個展をひらく理由は、空間表現が好きだから、「異空間体験」が好きだからだと思います。空間的な「体験」というのは、やる方も見る方も、印象に残りやすいと思うんです。美術館のインスタレーションや、芝居、意匠の空間。何かのコンセプト

往復書簡 ヨーロッパでの挑戦と創作をめぐる対話

第9通目 「個展はいつも自分を進化させてくれる」

![]()

鮎子さんへ

鮎子さんは、20代の頃から個展を定期的にひらいていますね。アーティストといえば個展をひらく人が、多いです。鮎子さんが、個展をひらく理由はなんですか。 新しい仕事のチャンスなどもつかみやすくなるのでしょうか。はじめて個展をひらきたい人に、何かアドバイスがありましたら教えてください。

聞き手:深井次郎 (ORDINARY発行人)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ![]()

「異空間体験」は印象に残りやすいから

ちょうど、2018年2月26日(月)より、北青山のギャラリーハウスマヤで個展を開催します。いいタイミングなので、今回は「個展についてのあれこれ」をお話ししようと思います。

個展をやるのは大変です。費用もかかりますし、作品作り、額装、プロモーションなど、すべて自分で準備しなければなりません。

作品を見てもらう方法は他にもあります。ウエブサイトやSNSで作品を発表すればお金もかかりませんし、見てもらいたい人がいれば、個別にポートフォリオやメールを送るなどして見てもらえばいいのです。イラストレーターやアーティストの中には、労力がかかるので個展をしない主義の人も結構います。

それでも私が個展をひらく理由は、空間表現が好きだから、「異空間体験」が好きだからだと思います。空間的な「体験」というのは、やる方も見る方も、印象に残りやすいと思うんです。

美術館のインスタレーションや、芝居、意匠の空間。何かのコンセプトのもとに演出された空間に身を置くのは、いつでも、とても新鮮な経験です。

パリにて

もちろん、美術館を出ても、おもしろい空間との出会いは尽きません。 旅の途中に立ち寄った知らない町の路地や、変な建築物、歴史を感じる空間。そんなものに身を置くと、感覚が研ぎ澄まされてきて、いつもとちがうことを考えたり、新しいアイディアが湧いてきたり。日常とちがう何かを発見できる気がします。

空間って、私たちの動物的な感覚と結びついているんじゃないでしょうか。生き物として、本能的に、居心地がいいとか悪いとか、空気がいいとか澱んでるとか。そういうもの……ある意味、霊感のようなものを感じられる場所というのは、「相性のいい」空間です。

個展は、アーティストが自分なりに吸収した空間の空気を持ち帰り、人と共有する場所だと考えています。

プローモーションにもなるし

技術向上のきっかけにもなる

もうひとつは、やはり、プロモーションのためです。また、自分の意識・技術向上のためにも、個展という舞台はとても役に立ちます。

自分に合ったギャラリーを見つけ、絵の目利きにバックアップしてもらうことは、孤独な絵描きにとって大きな助けとなります。

いいギャラリーを選べば、自分の作品が、届けたい人々の目に触れやすくなりますし、クオリティの高いフィードバックをもらうことも可能になります。

不思議なもので、搬入時、ギャラリーに作品を並べた瞬間に、いろんなことに気づかされます。プライベートの作品が公共の場にさらされるとは、そういうことです。

また、プロのイラストレーターの場合、個展は、それまでと違ったスタイルや試験的な新しい作風の提案に使えます。普段の仕事では、なかなか新しい冒険はできません。仕事というのは、過去の作品を見た方からオファーがくるものだからです。

前回2013年にギャラリーハウスマヤ(青山)で開催した「仮想空間実験室」展の様子。多くの方に来ていただきました。オーディナリー編集部のみんなも。

.

はじめて個展をひらくための4つのステップ . .

はじめての人は、まず、「何のために個展をひらきたいのか」を自分の中で明確にしてから、ギャラリー探しをするとよいと思います。

イラストレーターとして、営業やプロモーションのツールとして個展という機会を使いたいのか、とにかく自分の表現を探るきっかけなのか。ファインアート系、イラストレーション、絵本系のブックギャラリーやカフェなど、場所によって、客層や展示内容も異なってきます。

STEP1. 目的にあったギャラリーを探そう

東京ですと、ざっくりした住み分けではありますが、「ファインアート系は銀座」「イラストレーション系は青山近辺」に多い印象です。出版社の関係者などに見てもらいたいのであれば、青山のイラストレーション専門のギャラリーをあたるのが近道だと思いますが、もちろん他の地域にもいいギャラリーはたくさんあります。

プロとして仕事をしたいのであれば、長く付き合えるいいギャラリーを見つけることは、キャリア形成の大きな助けにも、心の支えにもなります。目的にあった情報を集め、多少ハードルが高くても、自分の理想に合うところにアプローチしていくといいと思います。

私も、いいギャラリーとの出会いに恵まれたおかげで、イラストレーターとして大きく成長させてもらえました。

20代の頃、ボローニャ国際児童図書展の絵本原画展で入選後、その勢いもあって、「展覧会をやりたい!」と思い立ったはいいのですが、どこに行ってよいか、まったく分からず。そんな中、知り合ったイラストレーターの方が紹介してくれたのが、青山のギャラリーハウスマヤさんでした。

マヤさんは、特に書籍や絵本のイラストレーションなど、出版系の作家を展示するギャラリーとして有名で、私の中では、少し影のある、ミステリアスな作風の展示が多い印象がありました。名前の通った有名ギャラリーということで、ビビりながらもポートフォリオを持って出かけたところ、オーナーのお二人が、親身かつ客観的にアドバイスを下さいました。

勢いで予約をお願いし、初の個展をやらせてもらったのが2003年。うわー、もう15年前になりますね。

その後、マヤギャラリーさんは、私の中では公私ともに無くてはならない存在になりました。転機となる時期に何度も展覧会をやらせていただきましたし、3年ほどスタッフとして勤めさせていただいた時期もあります。年配から若手までたくさんの作家やデザイナー、編集者さんがひっきりなしに行き来する空間の中で、たくさんのことを学びました。オーナーやスタッフの皆さんは、ある意味、家族みたいな存在です。

STEP2. 「貸し」か「企画」か、ギャラリーを決めよう

「貸しスペース」にするか「企画」でお願いするか。これまで、どちらも経験してきました。

メリットデメリットについては、一概には言えません。

.

貸し: 貸し画廊は、会場費を前もって払わなければなりませんが、そのぶん自由度が高くなりますし、作品が売れた場合、受け取れる金額も高くなります(10%ほどのマージンをギャラリーにお支払いします)

企画: 会場費を払う必要はありませんが、まずは企画中心のいいギャラリーを自分で見つけ、プレゼンし、オーナーに気に入ってもらわねばなりません。作品が売れた際のマージンも、40〜50%となります。いったん個展の予定が決まれば、「なるべくたくさん売ってギャラリーに貢献しなければ…」というプレッシャーも強くなります。一般に、大きい作品は売れにくいので、小さいのを多めに作ろうかな、とか。私が小心者すぎるだけかもしれませんが(笑)

一般に、ファインアート系は企画展が多いようです。イラストレーションは、貸しが一般的。私の初めての個展も貸しでした。ある程度キャリアと人気のある作家さんが招待を受けた場合だけ企画展…という、半貸し・半企画ギャラリーも多いと思います。

売上よりプロモーションを優先するのであれば、始めは、業界に詳しい貸しギャラリーに先行投資し、よいお客さんに見てもらうのが現実的だと思います。

ギャラリーの決め方としては、「好きな世界観」の作品を展示しているところや、好きな作家が展覧会をしているところ、自分の目指すキャリアに合うか、で選びます。リサーチして候補を決めたら、ギャラリーにアポイントを取ってポートフォリオを見てもらいます。

STEP3. 個展、グループ展、コンペ受賞者展… どの展示方法か選ぼう

ひとりでやる「個展」のほか、「グループ展」に参加するのもひとつの方法です。未経験の時は設営や広報など勝手がわかりませんよね。展覧会の経験があるアーティストと組んで展覧会をやってみることで、全体の流れをひと通りつかむことができ、のちの個展へのはずみとなるでしょう。

お金を使わず、実力で個展の空間を勝ち取りたいのであれば、企画ギャラリーに持ち込むか、「コンペ」という手もあります。若手イラストレーター育成のためのイラストコンペを主催するギャラリーがいくつかありますが、賞を獲れば、特典として個展を開くことができます。コンペ情報について、いくつかご紹介します。

ギャラリーでの展示につながる イラストコンペ一覧

・ギャラリーハウスマヤ 装画を描くコンペティション~「本という宇宙」

・HBギャラリー ファイルコンペ

・ピンポイントギャラリー ピンポイント絵本コンペ

・ペーターズショップ&ギャラリー ペーターズギャラリーコンペ

STEP4. 開催までの準備をしよう 3ヶ月前からプロモーションがスタート

いったん世界に「作品展をやります!」と宣言してしまったら、後戻りができません。私のように、優柔不断でうじうじとこねくり回し続けるタイプの人間は、個展の予約を入れるだけで、制作プランに時間軸ができるだけでなく、実際に技術が上がるスピードまで早まる気がします。

展示の3ヶ月前ほどに告知用のフライヤーやDMを作らなければならないので、それまでに作品を揃えられるよう、一年以上は準備期間が欲しいところです。DMは、展覧会の顔になりますので、それを意識して、よい作品を作りたいところです。

メールやSNSでの告知のほか、ハガキでの告知にも力がありますので、見てもらいたい出版社や代理店の担当者の名前を探し、さまざまな媒体を使って案内状を送ってみるといいと思います。

.

さいごに、個展のご案内です

たなか鮎子「ささやく町 – A Whispering Town」展 2/26-3/3

. .

前回個展をしたのが2013年。その後、ヨーロッパの街に住みはじめて、4年が経ちました。

この間、自分が何を見たり感じたりしたのか、世界観をどのように発展させてきたのかを、ひとつの形にしてみたいと思い、今回の「ささやく町 – A Whispering Town」展をひらくことにしました。

私は、ヨーロッパの街の佇まいがとても好きです。旅行に出ても、何かをわざわざ観にいく必要はありませんでした。そこらへんのベンチやカフェでコーヒーを飲みながら、ただ人々を眺めたり、歩いたり。

住めば現実に直面し、幻滅するかもしれない、とも思ったのですが、不思議とそういうことにはなりませんでした。逆に、ますます心地よくなってきます。どこがポイントなのかは、自分でもよく分かりません。日本と比べて淡い空の色や、細くのびる美しい冬の木の枝の形のせいでしょうか。森や通りをのんびり歩く人々の姿や、町の真ん中をゆっくり走る、かわいい路面電車のせいでしょうか。

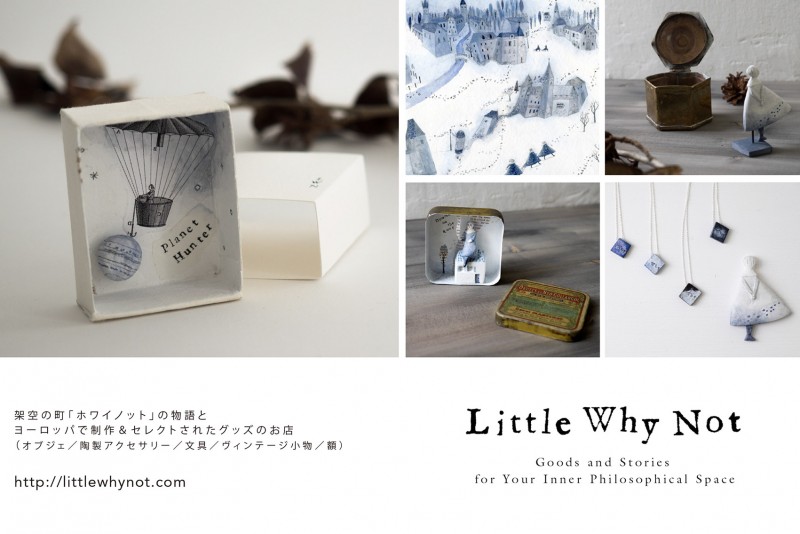

そういうものに触れながら、ここ数年あたためてきた、ちょっと変わった町のアイディア、それが「ホワイノットの町」です。

そこは小さな大学町です。家も店もあって、美味しいコーヒーとパンを買うこともできます。近くには素敵な森もあって、鳥のさえずる声を聞くことができます。

しかし、よくよく近寄って家の壁を見てみると、あちこちに小さな小さな文字が溢れています。おしゃべりする家や、気まぐれに矢印の方向を変える道しるべもあり、人間の世界のみなさんからすると、少し不思議な感じがするかもしれません。

ホワイノットは、人々の小さな「哲学」を成分にしてできた町なのです。

今回の個展では、そんな架空の町の風景と、ちょっと調子外れの住人たちの様子を、絵と半立体作品で表現いたします。

.

たなか鮎子 個展

‘ささやく町 – A Whispering Town’

おしゃべりな家、気まぐれな道しるべ、哲学する森。

人々の心のささやきでできた、小さな町があったとしたら……

2018年 2月26日(月)ー 3月3日(土)

11:30 ー 19:00 (最終日 17:00 まで)

GALLERY HOUSE MAYA

107-0061 東京都港区北青山2-10-26

03-3402-9849

http://www.gallery-h-maya.com

たなか鮎子ウエブサイト http://ayukotanaka.com

たなか鮎子ブログ http://blog.ayukotanaka.com

Instagram @ayukotanaka

Twitter @ayukotanaka

ウエブショップ「LittleWhyNot (リトルホワイノット)」も開店しました

リトルホワイノットは、「小さな哲学空間」をテーマに、手作りのアートオブジェや陶製品、ヨーロッパでセレクトした雑貨やヴィンテージ品を扱う、小さなお店です。ベルリンを拠点に活動する絵本作家・イラストレーターたなか鮎子の作品やグッズを中心に、ベルリンや日本でセレクトしたグッズを扱うオンラインショップとして、 2018年1月にオープンしました。

「LittleWhyNot (リトルホワイノット)」

個展会場には、掲載グッズやアクセサリーも並べる予定です。ホワイノットの町の世界観を楽しみつつ、ぜひお手に取っていただけたら幸いです。

【その他の写真ギャラリー】

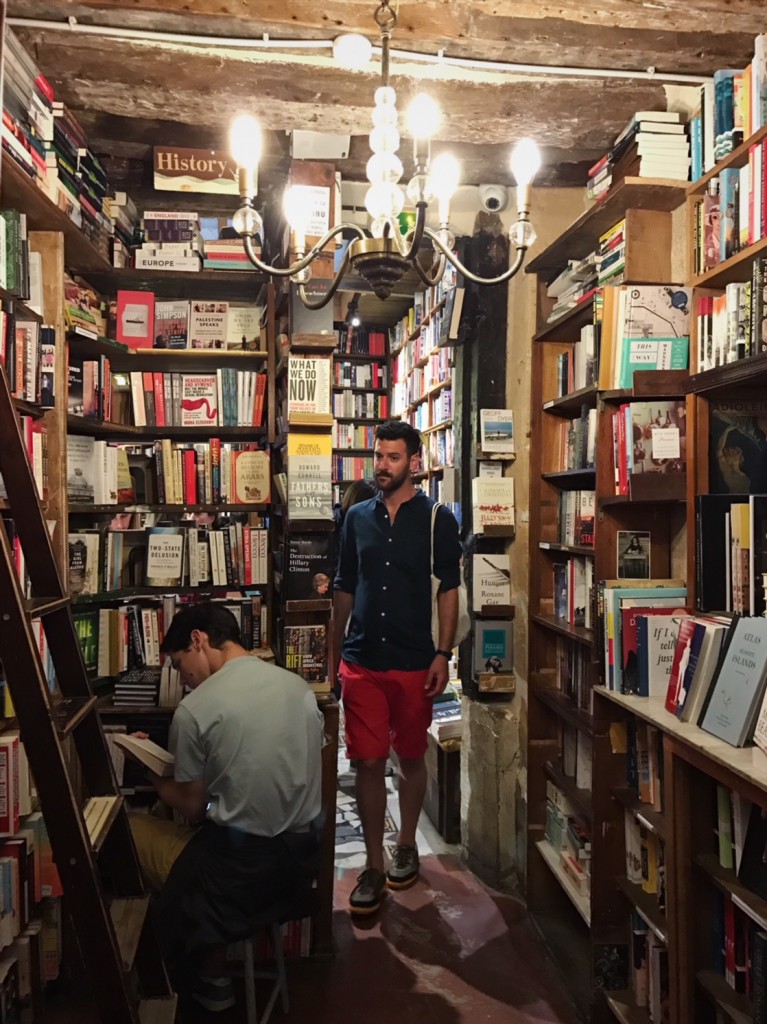

今回、本文中に載せきれなかったヨーロッパの写真などを紹介します。空間から影響を受けることは多いです。

エコール・デ・ボザール(フランス国立美術学校)で開催されていた卒業制作展(フランス・パリ)

パリの書店シェイクスピア・アンド・カンパニーの中(フランス・パリ)

休日で、誰もいないパッサージュがよい雰囲気でした。(フランス・パリ)

何気ない風景が、小さなインスピレーションをくれます。(ドイツ・ベルリン)

ブランデンブルグ門。冷戦時代は、この門のすぐ向こうに壁がありました。(ドイツ・ベルリン)

チェコの書店。新旧の素敵なアートブックがたくさんでした。(チェコ共和国・プラハ)

チェコ城内部。壁に描かれたたくさんの家紋が鮮やか。(チェコ共和国プラハ)

歴史と文化の町クラクフ。ベルリンに近いため、ポーランドにも足を運ぶようになりました。(ポーランド・クラフク)

私の2017年の小品展「コペルニクスの箱庭」の様子。小さな空間の中で、自分の物語の世界を表現しました。

今年行われた、「自分の本」同窓会のあとの記念写真。本に情熱を持つたくさんの人と交流できて、楽しかったです。

連載「かどを曲がるたびに」とは <制作の合間に、気ままに更新>

「こちらロンドンは、角を曲がるたびに刺激があふれています」絵本作家たなか鮎子さんは2013年冬、東京からアートマーケットの中心ロンドンに活動拠点を移しました(2018年現在はベルリン在住)。目的は、世界中にもっと作品を届けるため。42歳からロンドン芸術大学大学院(著名アーティストやデザイナー、クリエイターを多く輩出している)で学んだり、ファイティングポーズをとりながらも、おそるおそる夢への足がかりをつかんでいく。そんな作家生活や考えていることをリポートします。「鮎子さん、まがり角の向こうには何が待っていましたか?」オーディナリー発行人、深井次郎からの質問にゆるゆると答えてくれる往復書簡エッセイ。

連載バックナンバー

第1通目 「ロンドンは文字を大切にしている街」(2014.3.5)

第2通目 「創作がはかどる環境とは」(2014.9.29)

第3通目 「新しい自分になるための学びについて」 (前半)(2014.12.20)

第4通目 「新しい自分になるための学びについて」 (後半)(2015.3.9)

第5通目 「40代のロンドン留学で変わったいくつかのこと」(2016.5.7)

第6通目 「何度も読みたくなる物語とは」(前半)(2016.10.22)

第7通目 「何度も読みたくなる物語とは」(後半)(2016.11.22)

特別インタビュー

PEOPLE 05 たなか鮎子「きのう読んだ物語を話すような社会に」(2013.12.31)