「この暗号が読めるかな?」 とある新年の書き初め

なぜあの人の文字は読めないのか

——-

そういえばあの人の手書き文字を見たことがない。というくらい書く場面がなくなった。字は書くものではなく、打つものになって久しい。

手書きは、もうほとんど絵のような存在になっている。普段、特に社会人になってしまうと絵を人前で描く場面もそうそうない。そのくらい人の手書きを見るのはレアな体験になってきている。そうなると、普段見ないものだから見た時のドキドキ度は増すばかりだ。

小学生のとき、ものすごく習字が上手い女子がいて、硬筆もうまかった。賞状をいつももらうような女子だった。その子が先生向けに書くときは、見本のような楷書なんだけど、友達に渡すメモとか、ちょっとした手紙には、丸文字というのか、癖字を使っててびっくりした記憶がある。あれはどんな感情だったか、とにかく衝撃だった。字を使い分けるなどという発想はぼくにはなくて、いつも一生懸命いつもと同じ下手な字を書いていたから。先生に見せる顔と、友達に見せる顔をしっかり使い分けてるところが、女子ってすでに大人というか。まわりの男子でそんなことしてる人いなかったから、こわいと思ったのか、尊敬なのか、わからないけど女子はそういう魔術みたいなものを使えるなと、畏敬の念を持っています。それはいまだに。

その女子は癖字を操ることで、友達同士のつながりを強くしていた。わざと読めないような癖をつけて、まるで「本当の友達なら読解してくれるよね、この暗号を」とでもいうスパイのような。

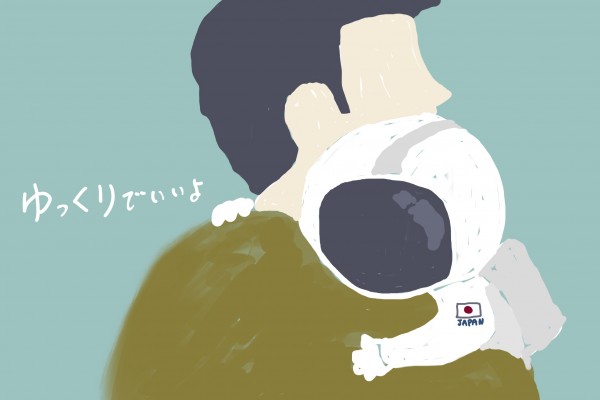

大人になって職場の仲間でも、手書きですごく読みにくい字を書く人がいて、付箋に手書きの伝言を残してくれるんだけど、なんて書いてあるかわからない。こういう読解不能レベルの字を書く人って、いったいなに考えてるんだろう。書こうと思えば書けないわけがないのに、そこまで焦った状況でもないのに、わざととしか言いようのないくらい読めない。思考しているものを、同じ速度で書き留めようと思うとたいてい手が追いつかない。だからぐちゃぐちゃになる、という人もいるかもしれない。

もう1つの可能性もある。あの小学生の女子を思い出して、もしかしたらと思ったのは、「お前ならわかってくれるよな。俺らの絆はかたいもんな」という心理なのかもしれない。普通の人にはわからないだろうが、お前だけは、という。

いまは、文字を書くのではなくキーボードで打つ時代ですから、そうするとわざと読解不能にするにはどうしたらいいのでしょうね。どうしているんだろう、その女子たちは。絵文字か。いや、違うな。誤字かもしれない。よくメールで誤字を打ってくる人がいて、さすがに間違い過ぎだろうとあきれてたけど、ははあ、なるほどあれはスパイの暗号。誤字は、親密さの確認なのだ、きっと。というわけで、たまにこのエッセイも誤字がありますが、わざとです。あなたなら読み取ってくれるだろうと信じて。じゃあ、また明日。

(約1206字)